Il secolo del Risorgimento della fame e della pellagra

Nel XIX si concretizzò anche in Italia quel processo di autonomia nazionale che era già stato portato a compimento dai maggiori stati dell’Occidente, come l’Inghilterra e la Francia.

Questo processo, che prende nome di Risorgimento, avvenne sotto la guida del Piemonte ed ebbe come principali artefici Giuseppe Mazzini (che diede un determinante apporto dal punto divista ideologico), Camillo conte di Cavour (che mirò a realizzare la politica nazionale “dall’alto” con l’azione diplomatica) e infine Giuseppe Garibaldi (che invece operò “dal basso”, facendo leva sulle masse).

Il 17 marzo 1861 venne proclamato il Regno d’Italia. Molti problemi, però, dovevano ancora essere affrontati, in primis quello della Questione romana. Tra i sovrani del vecchio regime che erano stati privati dei loro domini in nome dell’unità vi era anche il Papa; Cavour lasciò al Pontefice il Lazio, auspicando una divisione tra potere politico e potere religioso (“Libera Chiesa in libero Stato”), ma il Papa rifiutò ogni intesa.

Nel 1861 vi era dunque uno Stato italiano (seppur privo ancora del Veneto in mano all’Austria e del Lazio in mano al Papa), ma non vi era ancora una società italiana, intesa come un regime organico e fuso delle sue diverse componenti. Sussistevano infatti forti squilibri economici e civili fra le varie regioni, che avevano avuto evoluzioni storiche indipendenti l’una dall’altra. La popolazione, per la maggior parte costituita da contadini, viveva in una situazione arcaica di autoconsumo e isolamento; solo il 2-4% di essa parlava l’italiano e l’analfabetismo raggiungeva una percentuale di quasi l’80%. L’agricoltura era, eccezion fatta per la Valpadana, povera e l’industria praticamente assente. I contadini erano continuamente sottoposti al flagello di malattie come malaria, colera, vaiolo (al sud) e rachitismo e pellagra (al nord).

Gli anni dal 1861 al 1876 videro il governo di quella che è definita la “Destra storica”. Si trattò di un governo che, oltre a fondarsi su una base elettorale molto ristretta (votava il 2% della popolazione), garantiva solo alla borghesia quei diritti civili che, sulla carta, dovevano essere di tutti. In questi anni si raggiunse il quasi completamento dell’unità nazionale con l’annessione del Veneto (1866) (eccetto Trento e Trieste) e del Lazio (1870). La capitale venne trasferita a Roma.

Dal 1876 al 1896 il paese venne guidato dalla cosiddetta “Sinistra storica”, Tra le riforme che essa promosse sono da ricordare l’abolizione della tassa sul macinato, il potenziamento dell’istruzione elementare e la riforma elettorale, che fece passare il corpo elettorale da 400.000 unità a oltre 2 milioni. Questa legge, in particolare, sancì la nascita della democrazia italiana.

A Montebelluna: padrone che va padrone che viene . . . nulla di nuovo sotto il sole

Il 12 maggio 1797 finì ingloriosamente la Repubblica di Venezia. Il 17 ottobre il trattato di Campoformio consegnò il Veneto all’Austria che lo amministrò per otto anni. Dal 6 novembre 1805 al 2 novembre 1813 il Veneto fece parte del Regno Italico.

Con i francesi nacque il comune moderno. A capo dell’amministrazione c’era un Podestà, coadiuvato da alcuni Savi Comunali e dal Consiglio Comunale eletto dai Possidenti. I primi compiti del Comune erano: tenere l’anagrafe, sorvegliare la riscossione delle tasse e la coscrizione militare.

|

In temporibus illis

co’ Meternich a Viena pontidea l’Europa sbusada dae s’ciopetade de Napoleon sior Jacometo vea ‘n bel podereto per un canp ghe spetava a lujo ‘n sach de forment a setenbre n’altro de biava a otobre ‘ mastel de most a San Martin legne e schej e po’ dindie poeastrei pon gaete capon Par tant ben de Dio e ‘n poch de bon cuor al sior Jacometo el piovan garantia na cariega in cornu Vangei e una inte i zhieli |

In quei tempi

quando Metternich a Vienna rammendava l’Europa sforacchiata dalle schiopettate di Napoleone il signor Giacometto aveva un bel poderetto per un campo gli spettava a luglio un sacco di frumento a settembre un altro di granoturco a ottobre un mastello di mosto a San Martino legna e soldi e poi tacchini pollstri pomi bozzoli capponi Per tanto ben di Dio e un po’ di buon cuore al signor Giacometto il parroco garantiva una sedia in cornu Evangelii e una nei cieli A.D. : Dalmareboots |

In due campi i francesi intervennero malamente e si alienarono le simpatie dell’opinione pubblica.

Innanzitutto avocarono al comune il fitto sugli spazi e i fondi del mercato che costituiva una delle principali entrate della parrocchia.

Ancor più grave fu il provvedimento a proposito del Montello: essi decisero di affidare i tagli periodici a ditte private mediante pubblico appalto: decisione in sintonia con la concezione razionale dello Stato che aveva abolito tutte le corvées e i privilegi feudali, ma che ebbe funeste conseguenze sull’equilibrio sociale del territorio montelliano.

Dopo la sconfitta di Napoleone a Lipsia, le truppe austriache occuparono rapidamente il Veneto. Nell’aprile del 1814 il Dipartimento del Tagliamento festeggiava solennemente le vittorie delle truppe alleate, il loro ingresso in Parigi e il ritorno a Roma di Sua Santità Pio VII.

Le settimane che precedettero la battaglia di Waterloo, in Belgio, nella quale gli eserciti alleati di Prussia e Inghilterra batterono definitivamente Napoleone, coincisero per il Cantone di Montebelluna con uno “straordinario passaggio di truppa” e quindi, per i contadini, con straordinarie requisizioni di mezzi di trasporto: per otto giorni essi dovettero fornire 30 carri a due bestie.

Poi la situazione si normalizzò.

Per alcuni decenni Montebelluna dormì sotto le materne ali dell’aquila asburgica. I possidenti avevano i loro raccolti assicurati e i contadini, malgrado le loro condizioni di miseria, non dovevano sopportare il peso delle requisizioni militari.

Se a Milano ,a Venezia e nelle città del Lombardo Veneto il regime austriaco poteva sembrare poliziesco e soffocante a causa della censura, nelle campagne e nei piccoli centri come Montebelluna l’opinione pubblica si sentiva senz’altro allineata all’oscurantismo del buon imperatore Francesco I, che considerava gli studi in genere pericolosi perché forieri di cambiamenti rivoluzionari. “Io - disse una volta ricevendo una delegazione di professori - non ho bisogno di professori; ho bisogno di buoni cittadini”.

E i contadini montebellunesi pensavano: noi non abbiamo bisogno di giovani istruiti, ma di figli obbedienti che lavorino. Perchè essi amavano l’ordine e la sicurezza più di quanto i borghesi amassero la libertà. Non riuscivano a concepire che la libertà fosse l’occasione per creare un nuovo ordine: l’ordine esistente, giusto o ingiusto che fosse, era l’unico possibile, e immutabile, come le cerimonie in chiesa e il latino.

E la famosa rivoluzione del 1848? Veramente in quell’anno si risvegliò il sentimento patriottico e i montebellunesi si accesero d’entusiasmo per l’unità d’Italia?

Sul patriottismo dei montebellunesi le testimonianze sono discordi. Augusto Serena così descrive il 22 marzo: “Gran scampanata ed evviva strepitosi e fuochi fin alle 10 di sera, per la liberazione dei tedeschi”.

Il fatto più rilevante fu l’arrivo dei soldati pontifici che, disobbedendo all’ordine di Pio IX, invece di sospendere le ostilità contro l’Austria, marciarono risoluti verso il nord.

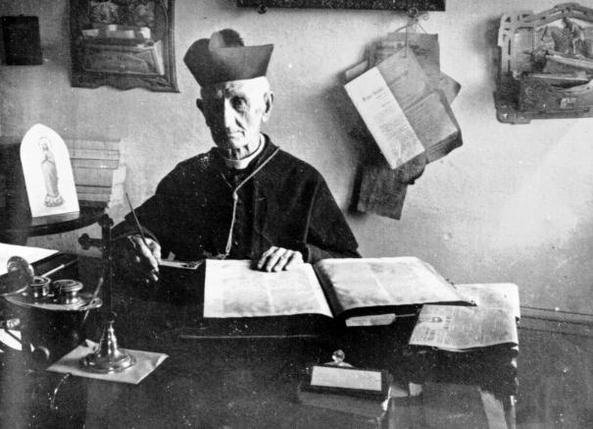

I montebellunesi applaudirono i crociati del papa; Monsignor Brunello, prevosto di Montebelluna, benedisse i loro vessilli e pronunciò un discorso di incitamento e tre sacerdoti parteciparono alla Deputazione Comunale rivoluzionaria.

Col ritorno delle imperiali truppe austriache la versione dei fatti mutò radicalmente: dalle indagini risultò che l’adesione degli ecclesiastici alla causa italiana era stata platonica e Monsignor Brunello in particolare era stato addirittura costretto a pronunciare il famoso discorso patriottico.

Insomma tutti si proclamarono fedeli sudditi dell’Augusto Imperatore Francesco Giuseppe.

Dai documenti riservati della polizia, pare che fra gli atti più rivoluzionari dei montebellunesi in quei giorni caldi, ci fu innanzitutto quello di saccheggiare il municipio, ma soprattutto l’invasione, come ai bei tempi, del bosco Montello da parte dei bisnenti di Biadene e Caonada.

A Montebelluna continuavano a passare le truppe austriache che alloggiavano nelle case dei contadini. A questo proposito il Comando del 7° Corpo d’Armata austriaco protestava “perché la truppa era acquartierata in anguste e poco ariose stanze, adducendo a motivo che i locali assegnati dai comuni spettano alla classe più misera, rimanendo esenti le case più comode e benestanti. La truppa è così male accumulata nei locali che non può fruire di una libera e sana respirazione, che essa non gode riposo per essere tormentata dagli insetti, mancando persino di sufficiente e netta paglia, che va soggetta a raffreddori nelle notti fredde, e ciò può far temere di epidemie le quali poi si dilaterebbero nella popolazione”.

Nelle lezioni tentate dall’Austria nel 1861 in Consiglio non si presentarono che “tre consiglieri villici”.

Il 23 aprile 1866 gli ottantotto soldati montebellunesi in congedo furono chiamati a presentarsi al Comando di Padova: per essi cominciava la terza guerra in difesa dell’onore dell’Austria.

Com’è noto l’Italia perse tutte le battaglie, ma per merito della Prussia, sua alleata, vinse la guerra. E così anche il Veneto venne a far parte del regno di Casa Savoia.

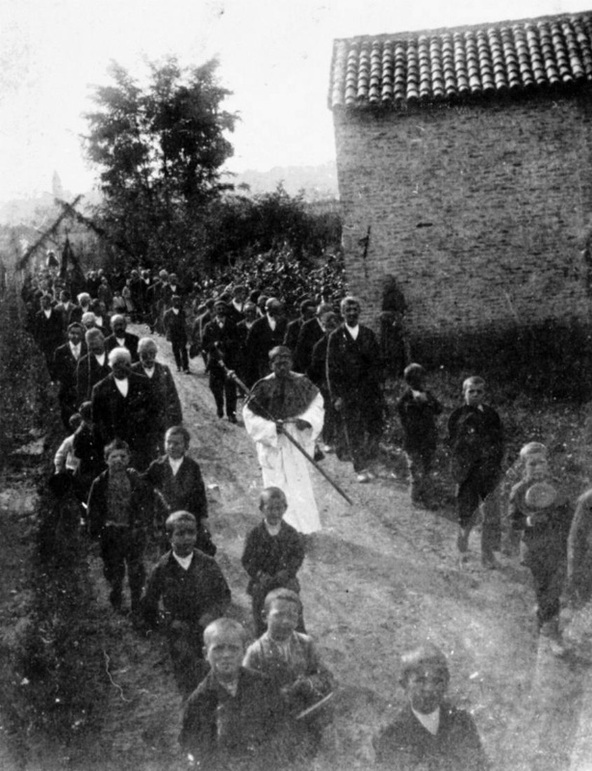

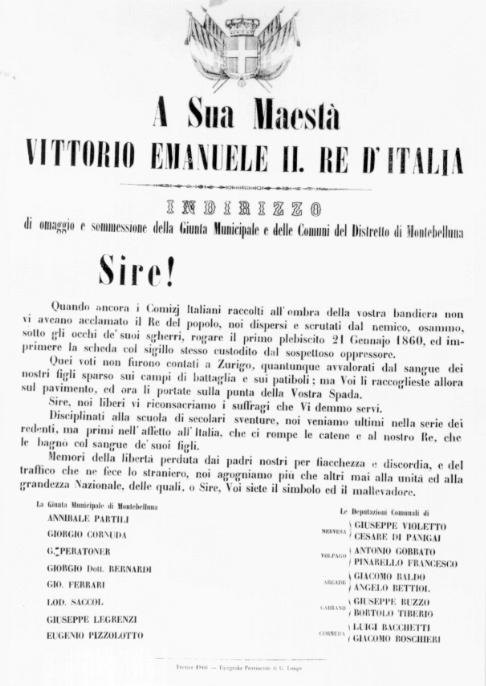

Il 15 luglio passarono per Montebelluna i primi drappelli di soldati italiani. La Giunta Municipale di Montebelluna e le Deputazioni Comunali del distretto inviarono a Sua Maestà Vittorio Emanuele II Re d’Italia un indirizzo di omaggio e sommissione:

Il frumento che nel 1865 costava 5,02 fiorini allo stato, nel 1866 salì a 6,28 fiorini e balzò a 7,44 fiorini nel 1867. Come ogni guerra, anche quella di liberazione segnò per i contadini un anno di carestia.

Una società chiusa . . .

L’Austria fu ostile verso l’emigrazione in paesi stranieri e cercò in tutti i modi di ostacolarla. La chiusura dell’impero verso l’esterno era tale che anche per recarsi a studiare all’estero era necessaria una dispensa sovrana.

Difficile espatriare e difficile spostarsi all’esterno del Veneto.

Montebelluna dista da Vedelago circa 10 Km., ma quando il villico Cavallin volle abbandonare il suo paese gli fu rilasciato il certificato di espatrio con la seguente motivazione: “La condotta morale e politica . . . è sana perché scevra di ogni eccezione . . . e si trova in sufficiente stato economico”.

Per avere un’idea in cifre sul movimento della popolazione, ecco le statistiche che si riferiscono al 1860: 15 persone uscirono da Montebelluna, 13 entrarono, 1 ritornò.

La quasi totale assenza di un interscambio con l’esterno favorisce il persistere di una mentalità ristretta, che vede con sospetto qualsiasi tipo di novità. Maria Morello, uscita dal suo ambiente povera, vi torna “ben vestita”; i vicini la giudicano severamente.

“Maria Morello del fu Domenico detta Pometti è una giovane che andò girando in vari luoghi servendo in qualità di domestica, e con ciò ebbe a fare qualche guadagno e travasi bene vestita ed anche con qualche effetto prezioso. Ritornò da qualche tempo in seno della sua famiglia colla quale convive.

Durante la sua assenza, per quanto si è sentito a vociferare, diede saggi di cattiva condotta , e per dire vero in Comune gode di cattiva fama. Ebbe ad incontrare varie volte delle risse, ma non commise alcun furto.“

(A.M.M., Polizia 1838)

La fame

Le carestie si sono succedute con una frequenza impressionante per tutto l’Ottocento: guerre, grandinate, siccità . . . Mentre i patrioti vivono tra squilli di tromba l’epopea risorgimentale, i contadini hanno un’unica, suprema preoccupazione: mangiare.

Terribile la carestia del 1815:

febbraio 1815

Avviso della Prefettura: i Possidenti vengono sollecitati a fare opere di beneficenza per lenire le sofferenze di tanti Villici tormentati dalla fame. Il Prefetto confida che i ricchi “vorranno spogliarsi di qualche superflua soddisfazione per avere la compiacenza di sottrar alcune vittime ad un flagello desolatore”.

11 marzo 1815

L’agente di Pederobba informa il Podestà di Montebelluna che i Villici “mancano delle più limitate esigenze alla vita e sono costretti dopo qualche ora di travaglio di desistere dal lavoro per non aver di che cibare.

14 marzo 1815

Lettera del Parrocco di Nogarè sulle miserabili condizioni dei suoi Parrocchiani. Di cento e venti famiglie componenti la Parrocchia, appena venti si possono considerare fornite del necessario per vivere.

17 marzo 1815

Lettera del Parroco di Onigo: anche il suo villaggio “è oppresso vivamente dall’orrida fame”.

24 marzo 1815

L’agente Comunale di Volpago spiega perché nessuno “di questi abitanti si è recato al lavoro attivati alla svolta sul Piave”. La paga di 50 C. mi è troppo bassa; inoltre tanti poveri preferiscono rubare la legna del Bosco Montello.

24 marzo 1815

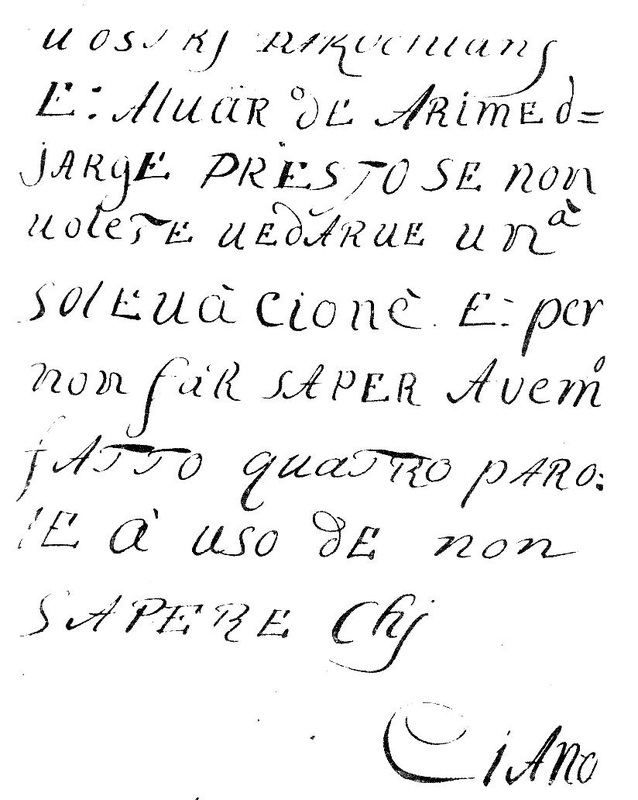

A Ciano il Parroco trova una lettera anonima nella fessura del cancello della canonica. In essa sono contenute minacce di una sollevazione popolare se non verranno presi seri provvedimenti per combattere la fame. L’Agente Comunale di Cornuda riferisce che dopo scrupolose indagini non è riuscito a scoprire i colpevoli.

30 marzo 1815

Il parroco di Caeran dichiara che anche nella sua Parrocchia “fu trovato della miseria molta” ed esprime serie perplessità “su come potranno limentarsi tanti individui fino al nuovo raccolto”.

15 aprile 1815

Aumentano i furti, specialmente nelle Chiese. La Prefettura raccomanda che le Guardie e le Pattuglie Comunali rondino frequentemente di notte.

Prezzi medi al mercato di Montebelluna

(fino al 1857 in lire, poi in fiorini austriaci allo stajo, pari a circa 30 Kg.)

ANNO | FRUMENTO | GRANOTURCO | ANNO | FRUMENTO | GRANOTURCO |

|

|

|

|

|

|

1808 | 11,24 | 9,14 | 1838 | 10,40 | 7,42 |

1809 | - | - | 1839 | - | - |

1810 | 14,60 | 12,35 | 1840 | - | - |

|

|

|

|

|

|

1811 | 21,01 | 13,67 | 1841 | - | - |

1812 | 19,83 | 10,48 | 1842 | 10,20 | 6,30 |

1813 | 14,60 | 10,13 | 1843 | 9,81 | 7,18 |

1814 | 17,62 | 12,50 | 1844 | 10,09 | 7,7 |

1815 | 23,93 | 19,58 | 1845 | 9,21 | 6,28 |

|

|

|

|

|

|

1816 | 34,34 | 24,33 | 1846 | 11,02 | 7,38 |

1817 | 28,39 | 23,19 | 1847 | 16,18 | 11,66 |

1818 | 16,30 | 4,9 | 1848 | 18,41 | 10,93 |

1819 | 10,44 | 4,22 | 1849 | 15,63 | 10,83 |

1820 | 12,30 | 6,00 | 1850 | 14,18 | 9,47 |

|

|

|

|

|

|

1821 | 13,21 | 10,74 | 1851 | 12,87 | 10,45 |

1822 | 10,40 | 6,75 | 1852 | 14,25 | 11,44 |

1823 | 11,34 | 7,06 | 1853 | 18,24 | 11,89 |

1824 | 9,51 | 6,70 | 1854 | 26,18 | 16,06 |

1825 | 8,41 | 3,92 | 1855 | 26,62 | 20,19 |

|

|

|

|

|

|

1826 | 10,20 | 5,94 | 1856 | 24,05 | 14,19 |

1827 | 15,68 | 9,12 | 1857 | 22,71 | 14,30 |

1828 | 15,49 | 13,94 | 1858 | 5,84 | 4,48 |

1829 | 16,37 | 15,09 | 1859 | 5,88 | 3,58 |

1830 | 14,28 | 12,50 | 1860 | 6,15 | 5,12 |

|

|

|

|

|

|

1831 | 13,73 | 13,17 | 1861 | 7,14 | 4,14 |

1832 | 14,84 | 6,84 | 1862 | 6,96 | 5,63 |

1833 | 13,71 | 9,44 | 1863 | 6,16 | 4,16 |

1834 | 11,74 | 8,66 | 1864 | 6,12 | 4,39 |

1835 | 11,19 | 7,50 | 1865 | 5,02 | 3,43 |

1836 | 13,42 | 8,92 | 1866 | 6,28 | 4,12 |

1837 | - | - | 1867 | 7,44 | 4,60 |

dicembre 1847

Su 6.000 abitanti circa 1.300 possono ritenersi provveduti di quanto è loro necessario fino al nuovo raccolto e ne restano quindi 4.700 a provvedersi.

(Lettera riservatissima al Regio Comando Distrettuale da parte della Deputazione Comunale di Montebelluna) - Fonte: A.M.M. Polizia

15 giugno 1851

Grandinata. La nebbia e la gragnuola rovinano totalmente i raccolti di frumento, segale, orzo e avena.

Montebelluna 1854: Abitanti 6.000. Braccianti poveri:1.071

(nome del capo famiglia e n° dei familiari)

Poveri che hanno diritto di acquistare la farina a prezzo politico: 2.000 - Questuanti di professione: 154 - Paga giornaliera di una bracciante: 1.14 Lire.

Montebelluna |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| ||||

| Balzan Pietro | 7 | Rinaldo Antonio | 4 | Umana Valentino | 8 | Visentin Andrea | 4 |

| |||||

Badesso Antonio | 5 | Bettamin Pietro | 3 | Bordin Giacomo | 4 | Simioni Geremia | 3 | Liva Luigi | 5 |

| ||||

Binotto Gio:Batta | 7 | Bonsembiante Girolamo | 2 | Badoer Francesco | 8 | Mazzocato Antonio | 6 | Innocente Giovanni | 6 |

| ||||

Bonsembiante Antonio | 2 | Bonsembiante Giovanni | 5 | Calzamatta T. Fiorella | 4 | Tessariol Luigi | 5 | Pivetta Paolo | 4 |

| ||||

Bordin Giuseppe | 8 | Bordin Vincenzo | 3 | Massimo Francesco | 7 | Morello Francesco | 5 | Caverzan Bortolo | 5 |

| ||||

Bottin Francesco | 4 | Bressan Girolamo | 4 | Pinolo B. Maddalena | 4 | Zamprogno Girolamo | 3 | Cima Antonio | 1 |

| ||||

Cadorin Sante | 3 | Buran Giuseppe | 2 | Conte Leopoldo | 3 | Dario Vincenzo | 4 | Favero Vincenzo | 4 |

| ||||

Chiarellotto Domenico | 3 | Caberlotto Filippo | 2 | Morellato Davidde | 5 | Guolo Luigi | 2 | Foggiato Lorenzo | 4 |

| ||||

Comin Costante | 3 | Cadorin Marco | 4 | Dall’Osta Giovanna | 4 | Gaio Giuseppe | 7 | Favero Francesco | 2 |

| ||||

Dario Pietro | 5 | Callegher Antonio | 2 | Piovesan Pellegrino | 6 | Marcolin Paolo | 4 | Vaimo Giovanni | 1 |

| ||||

Durighello Antonio | 4 | Carraro Angelo | 5 | Cagnato Giovanni | 3 | Girotto Giacomo | 4 | Berro Davidde | 2 |

| ||||

Gatto Giovanni | 2 | Carraro Antonio | 3 | Pavan Giuseppe | 2 | Daimo Domenico | 2 | Piovesan Bortolo | 6 |

| ||||

Gurian Giovanni | 7 | Castellan Nicomede | 4 | Gallina Marvia | 1 | Pivetta Innocente | 8 | Arman Gio: Maria | 3 |

| ||||

Gurion Francesco | 5 | Cazzola Antonio | 2 | Poloni Gio.Batta | 6 | Bonsembiante Luigi | 4 | Calzamatta Antonio | 4 |

| ||||

Iaunetto Angela | 4 | Centretto Vincenzo | 5 | Guarnier Maria | 3 | Morandin Antonio | 1 | Marconato Angelo | 8 |

| ||||

Innocente Vincenzo | 6 | Dal Bon Vittore | 4 | Pivetta Valentino | 8 | Rebellato Angelo | 2 | Guolo Domenico | 2 |

| ||||

Laner Pasquale | 6 | Dalla Riva Pietro | 3 | Mardezan Domenico | 3 | Zamprogno Pasquale | 6 | Doimo Sebastiano | 5 |

| ||||

Lorenzato Angelo | 5 | Figher Pietro | 2 | De Bortoli Angelo | 6 | Pozzebon Lorenzo | 6 | Sartor Angelo | 2 |

| ||||

Menego Domenico | 3 | Furlanetto Giuseppe | 9 | Sartor Giovanni | 7 | Martignago Giordano | 2 | Possagno Fortunato | 5 |

| ||||

Menegon Giovanni | 3 | Gaio Antonio | 4 | Massimo Giuseppe | 3 | Miotto Felice | 2 | Massimo Fiorino | 3 |

| ||||

Miotto Giuseppe | 2 | Gajo Luigi | 2 | Gazella Pietro |

| Innocente Vincenzo |

| Fabbris Giacinto |

|

| ||||

Morellato Pietro | 2 | Gallina Virginio | 6 | Gobbato Zattarin | 4 | Zanata Pietro | 4 | Zamprogno Fiorino | 2 |

| ||||

Pagnan Pietro | 6 | Guarnier Pietro | 1 | Bortolan Bortolo | 4 | Camazzato Angelo | 3 | Serafin Angela | 2 |

| ||||

Parolin Angela | 4 | Guolo Liberale | 4 | Robazza Gaetano | 6 | Badoer Pietro | 4 | Basso Angelo | 6 |

| ||||

Pellizzari Antonio | 4 | Guvian Giuseppe | 4 | Pivetta Paolo | 4 | Conte Gio: | 6 | Bordin Pietro Antonio | 5 |

| ||||

Pilon Giuseppe | 3 | Innocente Angelo | 2 | Bandiera Gio: Maria | 3 | Gobbato Pietro | 5 | Piovesan Antonio | 3 |

| ||||

Pincin Natale | 3 | Mazzonetto Vicenzo | 2 | Lorenzetto Pietro | 2 | Agnoletto Liberale | 3 | Lisot Domenico | 3 |

| ||||

Pivetta Vincenzo | 2 | Menegon Antonio | 5 | Zane Giacomo | 6 | Speronello Giacomo | 6 | Andrea Badesso Angelo | 2 |

| ||||

Pontello Marino | 2 | Morlin Bernardo | 3 | Michelin Angelo | 4 | Baseggio Pietro | 2 | Andreazza Andrea | 4 |

| ||||

Robazza Agostino | 3 | Pavan Luigi | 3 | Fiorentin Giosuè | 4 | Dal Ban Angela | 2 | Sbeghen Antonio | 1 |

| ||||

Robazza Gaudenzio | 1 | Piccolotto Matteo | 2 | Cima Guglielmo | 7 | Pellican Ludovico | 3 | Carato Antonio | 6 |

| ||||

Robazza Pietro | 1 | Piovesan Angelo | 3 | Michielin Lorenzo | 2 | Possagno Antonio | 4 | Bonsembiante Bonaventura | 2 |

| ||||

Sanvido Luigi | 1 | Priarollo Matteo | 4 | De Bortoli Giuseppe | 3 | Menegon Davide | 6 | Furlan Andrea | 2 |

| ||||

Sassagno Mavia | 3 | Sartor Ambrosio | 2 | Ianello Antonio | 2 | Robazza Luigi | 5 | Paniz Vittore | 3 |

| ||||

Vendramini Eugenio | 8 | Serena Giuseppe | 4 | Pezzan Antonio | 5 | Rosin Antonio | 2 | Guolo Pietro | 5 |

| ||||

Zandonà Antonio | 4 | Serigan Giuseppe | 2 | Durighello Antonio | 1 | Comin Francesco | 2 | Pivetta fortunato | 3 |

| ||||

Zane Gio: | 3 | Vanzo G. Giovanna | 6 | Irina Antonio | 6 | Bernardi Gio: | 5 | Guazzotto Domenico | 2 |

| ||||

Zanella Matteo | 3 | Vendramini Gaetano | 2 | Milani Angelo | 5 | Piovesan Maria | 3 | Zamprogno Giuseppe | 2 |

| ||||

Zigato Guseppe | 2 | Zanardi Moise |

| Padovan Luigi |

| Guarnier Antonio | 3 | Bortolan Gio: Batta | 2 | |||||

Zigato Lorenzo | 4 | Zen Giovanni | 3 | Dallariva Luigi | 7 | Zilio Gio:Batta | 5 | Pettenin Marco | 4 |

| ||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| ||||

Biadene

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| ||||

Poloni Apollonio | 2 | Bolzonello Giustino | 4 | Zamprogno Sante | 7 | Bolzonello Luigi | 5 | Gajo Antonio | 7 |

| ||||

Venezian Antonio | 5 | Mondin Liberale | 1 | Saviane Liberale | 7 | Binotto Giuseppe | 5 | Fassina Maria | 3 |

| ||||

Zamprogno Paolo | 6 | Marin Giacomo | 2 | Marcolin Domenico | 9 | Favaretto Caterina | 3 | Zanchetta Antonio | 4 |

| ||||

Binotto Luigi | 7 | Andreola Andrea | 6 | Michielinetto Maria | 3 | Zanchetta Angelo | 6 | Zapi Giuseppe | 4 |

| ||||

Costantin GIuseppe | 1 | Innocente | 3 | Costantin Secondo | 4 | Marcolin Giuseppe | 4 | Marcolin Stefano | 3 |

| ||||

Maria Angelo | 7 | Binotto Bortolo | 7 | Innocente Incoronato? | 5 | Vendramin Domenico | 2 | Nardi Vincenzo | 6 |

| ||||

Zanardo Antonio | 4 | De Marchi Luigi | 4 | Zapi Aurelio | 1 | Dametto Giuseppe | 4 | Fassina Natale | 5 |

| ||||

Callegari Gio:Batta | 3 | Bandiera Antonio | 3 | De Faveri Giuseppe | 3 | Robazza Antonio | 5 | Rosatto Domenico | 5 |

| ||||

Poloni Gaetano | 5 | Frigo Luigi | 3 | Santolin Luigi | 1 | Favretto Giovanni | 5 | Santolin Bernardo | 4 |

| ||||

Poloni Francesco | 6 | Durante Vincenzo | 2 | Renosto Antonio | 6 | Perussato Osvaldo | 4 | Sartor Antonio | 3 |

| ||||

Daniel Antonio | 3 | Callegari Giuseppe | 5 | Michielin Francesco | 6 | Mondin Antonio | 6 | Mazzocco Gio:Maria | 5 |

| ||||

Michielin Giorgio | 2 | Innocente Antonio | 3 | Dalla Pietà iulio | 2 | Pizi Giuseppe | 2 | Fichetto Sante | 2 |

| ||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| ||||

Caonada

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| ||||

Bellon Angelo | 3 | Michielin Giacinto | 4 | Crespan Angelo | 4 | Mazariol Antono | 4 | Gallina GIovanni | 6 |

| ||||

Maggion Moisè | 2 | Bonora Antonio | 2 | Fiorin Angelo | 7 | Callegari Antonio | 5 | Risego Luigi | 2 |

| ||||

Michielin Girolamo | 2 | Piazza Maria | 1 | Zanchetta Giovanni | 7 | Maggion Nortolo | 2 | Mattiello Andrea | 8 |

| ||||

Garbujo Angelo |

| Favero Bedin Luisa |

| Crosato Francesco |

| Pigazzi Antonio |

| Cinello Maria |

|

| ||||

BuziolLiberale |

| Iossa Matteo |

| De Checci Margherita |

| Piovesan Antonio |

| Bedin Francesco |

|

| ||||

Piovesan Valentino |

| Piovesan Francesco |

| Pedron Domenico |

| Zamprogno Maddalena |

| Dal Zotto Sebastiano |

|

| ||||

Brunetta Vincenzo |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| ||||

(Nome del capofamiglia e n° dei famigliari )

Montebelluna: 114

Basso Celestino | 7 | Furlan Valentino | 2 | Benin Giacomo | 2 | Moro Angelo | 1 |

Caziol Bortolo | 5 | Girotto Anna | 4 | Menegatto Matteo | 1 | Furlanetto G. | 6 |

Bonsembiante Biagio | 4 | Morello Gaetano | 4 | Pagna Elisabetta | 3 | Bastasin Giovanni | 3 |

Parisotto Angela | 2 | Bordin Giacomo | 2 | Basso Domenico | 6 | Cavarzan Angelo | 7 |

Fasan Antonia | 2 | Zanella Maria | 6 | Gatto Marco | 1 | De Bortoli Regina | 6 |

Merlo Gio.Maria | 3 | Agnoletto Gandin Giovanna | 2 | De Marchi Pietro | 2 | Sacol Andrea | 4 |

Santin Gaspare | 1 | Trinca Giuseppe | 1 | Brevignan Batt. Fattima | 6 | Busetto Angelo | 1 |

Morosini Paolo | 5 | Quagiotto Gio-Batta | 2 | Zannon Valentino | 1 | Scandiuzzi Bortolo | 3 |

Michielin Vincenzo | 3 | Sernagiotto Maria | 1 | Lorenzato Pasquale | 3 | Fior Tommaso | 1 |

Borgato Domenica | 1 | Zamattia Giuseppe | 1 | Bianco Valentino | 1 | Pivetta Pellegrino | 1 |

Bordin Anna | 1 | Menegon Angelo | 1 | Innocente Regina | 1 |

|

|

Biadene: 9 |

|

|

|

|

|

|

|

Forchetton Giovanni | 6 | Pasetto? Pasqua | 2 | Michielin Francesco | 6 | Dallarme Maria | 1 |

Piovesan Antonio | 1 | Cavasin Santa | 1 | Poloni Catterina | 1 | Saviane Domenica | 1 |

Caonada:12 |

|

|

|

|

|

|

|

Zargato Maria | 1 | Barato Angela | 2 | Menegon Domenico | 4 | Frezza Candida | 5 |

Favretto Giovanni | 0 |

|

|

|

|

|

|

Non meno gravose delle tasse erano le questue. Nel 1809 il Prevosto Angelo Dalmistro lamentava l’eccessivo numero delle questue a danno della Chiesa Collegiata e dei Curati, eseguite da “Preti semplici che officiano qualche chiesa campestre”. Scriveva al Podestà di Montebelluna: “L’abuso invalso in questo Comune delle Cerche infinite, che si fanno all’occasione de’ raccolti di ogni genere, e dagli stanierei finitimi, e dai terrazzani non aventi titolo, mi obbliga a ricorrere alla di Lei autorità o Signore, ove venga frenato e tolto di mezzo”.

Nel 1821 la Deputazione Comunale per togliere l’abuso delle questue arbitrarie per parte di coloro che non ne hanno titolo . . . prendeva “le più energiche misure”. Vennero fissate le questue permesse nel numero di otto all’anno: per il prevosto, i cappellani, il sacrestano, il campanaro, l’organista, i fabbricieri per le Anime Purganti, i fabbricieri per i Santi, i fabbricieri per il campanile.

Questuare non era prerogativa esclusiva della Chiesa. C’erano naturalmente i poveri questuanti e a questi si aggiungevano diverse altre persone, più o meno bisognose, che si ingegnavano ad arrotondare il loro reddito.

Il custode delle carceri, ad esempio. “Per quanto si è sentito vociferare negli anni andati Pietro Polletini ora sospeso custode di queste carceri girava per la Comune alla questua di grano turco, formento de altro”.

Lo stesso faceva il Satellizio (corrispondente ai nostri vigili urbani). “E’ stato riferito all’Autorità Superiore, che il Satellizio porga motivo di gravi censure non solo per l’impolita ed inconveniente sua foggia di vestire, ma ben anco per l’intollerabile abuso di questuare perfino col cappello alla mano presso la gente di qualsiasi condizione”.

Nel 1844 la storia non era mutata e la Deputazione propose di abolire le questue arbitrarie riconoscendo che i contadini erano “abbastanza aggravati colle annuali metodiche elargizioni che per dovere sono obbligati da fare”.

Sanità

1808

Il Comune introduce l’obbligo della vaccinazione antivaiolosa.

1816

Su 4.000 abitanti Montebelluna conta 800 pellagrosi (di primo stadio: 600, di secondo stadio: 200, di terzo stadio: 20).

1817

Esiste un’infermeria, annessa al carcere.

Il chirurgo Liprandi scrive al Comune: “Gli ammalati non sono tenuti con quella mondezza ch’è prescritta, ed alcuni ancora sono privi di lenzuolo.

Mai sono pronte le medicine, che devono prendere, ma queste o vengono differite, non solo da un qualche tempo, ma ancor da un giorno all’altro, e più ancora qualche giorno restano affatto privo.

Non è mai fissata l’ora per il cibo, come dev’essere, ma ora si mangia di buon mattino, ed ora viceversa, di modo che succede che non possa a taluno prescrivergli la medicina, poiché ha mangiato; qualche altro mostra il polso talmente estenuato, che credesi deriva dal male, quando invece è l’effetto del disordinato metodo dietetico.

Tutte le tre classi di diete vengono più della metà derubate, e la continua mia voce non è bastante a poter, se non in tutto, almeno in parte frenar tali disordini. Non mi piace, che il custode sia dispensiere delle vivande, esiste fra costoro, e questo un immediato interesse.

P.S. L’infermiere la maggior parte non si ritrova al suo dovere.”

1836

Il colera asiatico fa la sua apparizione a Montebelluna all’inizio di luglio. Siccome non esiste un lazzaretto e i letti in ospedale (la modesta infermeria annessa al carcere di cui abbiamo parlato) sono pochi, le autorità comunali dispongono che i colpiti dal morbo siano sequestrati, vale a dire chiusi in casa insieme alle loro famiglie.

I primi giorni non esiste personale paramedico che segua i malati; è così compito delle guardie comunali sorvegliare i sequestri e portare soccorsi ai colerosi poveri.

Il 12 luglio vengono assunte in servizio quattro persone e, data la vastità del territorio, viene noleggiato un cavallo per trasportare i cadaveri in cimitero.

Il 15 luglio la Deputazione Comunale affida a Vincenzo Gandin l’incarico di distribuire uova, riso, olio e farina gialla ai colerosi; all’oste Antonio Gandin di fornire il pane e il vino; a Gio.Batta Marcato, la carne.

Le scuole vengono chiuse. I cadaveri dei colerosi vengono trasportati direttamente dalle case al cimitero senza passare per la chiesa per paura del contagio. Per non affliggere la popolazione ai parroci viene permesso di “escludersi il suono delle campane”.

Il 25 luglio quarantadue famiglie sono sequestrate e le casse del Comune sono vuote. Si ricorre alle Superiori Autorità perché attingano al Fondo speciale per il colera. Il Governo rilancia la palla ai privati e alle Commissioni di Beneficenza.

Il 20 agosto si organizza una questua che frutta una miseria: 33 lire. Il 31 agosto il colera cessa. Il Prevosto scrive alla Deputazione: ”Il Cimitero non è custodito, è spalancato a tutti, e specialmente alle Bestie, ciò che prova che la Pietà verso dei Trapassati siasi in gran parte affievolita”.

1844-54

Mortalità infantile.

Un bambino su due che nasce d’inverno muore entro il primo anno di vita.

(Nel 1972 in Italia la mortalità è del 26,9 per mille e nel 1981 del 14,2 per mille)

L’eccezionalità del fenomeno interessa il Governo centrale.

Queste le spiegazioni delle autorità locali: “Si osserva che nelli mesi di Dicembre Gennaio e Febbraio pochi sono i bambini che sopravvivono. Ciò devesi attribuire alla distanza dalla case in cui nascono i bambini dalle chiese, dal freddo qualche volta grande, che li fa cadere in letale tetano, da cui non è possibile liberarli; ed inoltre dalla triste pratica dei villici, i quali dopo di aver battezzati i bambini vanno alle Osterie, ed alle Bettole e reficiarsi e vi si trattengono delle ore”

Viene fondato l’Ospedale Civile Carretta. Il Pio Istituto è rappresentato da un direttore e da un amministratore, e assistito dal segretario comunale quale contabile. Il personale paramedico conta un infermiere e un’infermiera stipendiati la cui professionalità lascia però a desiderare. Quando si incendia un fabbricato adiacente all’ospedale i sospetti cadono sull’infermiere Angelo Boldin “ affetto da mania . . . che si trova assai spesso alterato per bibite spiritose”

Le istituzioni ecclesiastiche hanno un ruolo determinante nello stabilire e tutelare l’ordine all’interno della comunità. L’autorità del Parroco sui suoi fedeli è notevole.

1823

Vengono proibite le pene esteriori e pubbliche punizioni” che qualche parroco usa “verso li suoi penitenti”.

1826

Un’ordinanza obbliga i parrocchiani a comparire davanti al loro Parroco per problemi spirituali; essa rimane in vigore anche dopo il Concordato (10 aprile 1854).

Naturalmente un’offesa al Parroco o ad un altro sacerdote è punita severamente.

1843

Angelo Favero, dopo avere offeso don Vincenzo Pulin, “mancò all’obbligo assuntosi di chiedere scusa al sacerdote”. La Deputazione propone “che venga condannato alla carcere per ore ventiquattro, e poscia obbligato a chiedere scusa sotto comminatoria di più rigorose misure in caso di nuova mancanza”.

I comandamenti e i precetti della chiesa sono regola di vita. Lavorare di festa, non solo è peccato, ma un’infrazione alla legge.

12 ottobre 1844

Torresan detto Zamprognin Giovanni viene condannato a pagare una multa di Lire 3,00 per aver fatto tagliare il frumento in tempo di festa. I soldi verranno distribuiti ai poveri.

Per dare un’idea di come il parroco fosse il garante della pubblica moralità, (a volte per nulla bigotto) riportiamo i giudizi di don Giovanni Zini, parroco di Biadene sulle sue pecorelle coinvolte in una lite in un’osteria.

“Anna Cervi del fu Domenico fu sempre da me conosciuta ottima Figlia per tutti i rapporti, né posso dir niente in contrario sul di lei carattere, fama e condotta; per credulità poi, credo ch’eguagli le altre donne viventi.

Sul conto dei Testimoni, ecco quanto posso dire sinceramente per vera conoscenza.Gio.Batta Volpato, servo del Garioni, è buono, frequenta la Chiesa e vive poco nel mondo.

Giuseppe De Favari detto Fregona è di temperamento pacifico, ma ubbriacone, indolente in casa e qualche volta stizzoso per il gioco; non è lontano dai sacramenti, né si può dire che sia cattivo, che riscaldato dal vino.

Giovanni Bussolini bestemmiatore imprudente, prodigo; ma rimesso da poco in quà colla spontanea di lui venuta ai Sacramenti nel presente Giubbileo; si spera intero cambiamento del pazzo ed impetuoso carattere che lo investe; ma nella di lui pazzia vanta onoratezza e sincerità, e ne diede più volte le prove nè suoi affari.

Giacoma Innocente di lui moglie è avara, imbrogliona, di poca fede, divota a tempo e ciarliera.

Maria Michellin, Putana un tempo, ora Ruffiana, frequenta la chiesa, ma con l’istessa indifferenza ruba l’Uva, Grani, etc. nelle campagne altrui; perciò fama nessuna.

Maria Raveane vanta onoratezza; ma è una bestemmiatrice sacrilega e scandalosa; ama la robba d’altri e se l’appropria; è mormoratrice continua d’ognuno, e starebbe bene fuori di Paese per la niuna fama, che gode e per la sua lingua insolente.

Antonio Boschieri è ottimo Marito, buon cristiano e pacifico cittadino, un poco curioso; ma curiosità

che viene da sciocchezza e non da cattiveria.

Antonio Gatteller detto Petentin, buono in tutto; ma ciarliero come le donne, non fà però male a nessuno la di lui facondia femminina.

Luigi Binotto è un giovinastro sciocco ed amoroso dell’Anna Cervi; ed è perciò che la di lui testa può girare secondo che spira l’aria amica o nemica; né posso calcolarlo sicuro; non è cattivo; ma se avesse danaro sarebbe amico del gioco e dei passatempi e diventarebbe prepotente. Osvaldo Raveane è un vecchio scimioto lusurioso, senza giudizio dell’aministrazione della casa, dedito al gioco, alle donne, al vino, ed indulgente con sua figlia Maria la bestemmiatrice; è in povertà per di lui colpa; nel resto è sincero e si può esser sicuri della sua parola; ed è bastantemente cristiano.

Angelo Costantin detto Sbornia è buon figliolo in casa; ma vizioso per il vino e gioco quando ha danaro; é amico della Chiesa e non baruffone, insomma si conduce più bene che male.

Anche nell’evoluzione del sistema scolastico il peso dalle istituzioni ecclesiastiche è stato determinante.

1808

Vengono istituite le scuole elementari comunali (1° e 2° elementare), frequentate solo dai maschi.

Una buona metà degli scolari frequentava le lezioni solo qualche mese, l’impegno lasciava molto a desiderare, il profitto finale era generalmente scadente: la scuola non garantiva neppure che i ragazzi imparassero a leggere e a scrivere.

De Bortoli Giuseppe di Bortolo, anni 9

Frequentò la scuola indefessamente, nel leggere sufficiente e nient’altro.

Marcolin Paolo di Pietro, anni 10

Assiduo alla scuola, ma non studiò, nel scrivere male, peggio nei conti.

Pizzolato Micaele di Giuseppe, anni 11

Attendé ai lavori estivi, sufficiente nel leggere e nel scrivere, poco nei conti, niente memoria.

Zamprogno Pietro di Micaele, anni 8

Pieno di buona volontà restò a casa qualche tempo per attendere i lavori, poscia si ammalò, nel leggere non ci è male, nel scrivere sufficiente, nei conti così così.

Caberlotto Girolamo di Francesco, anni 13

Pochissimo a scuola; insolente, non studia; è disturbatore, soltanto nel leggere non c’è male.

Innocente Francesco, anni 9

Poco a scuola, ma per la troppa lunghezza di strada. Legge bene; scrive male; di qualche memoria, male nei conti.

Guolo Francesco di Antonio, anni 9

Male in tutto, ma principiò la scuola da mesi due.

Favero Antonio di Angelo, anni 11

Poco alla scuola onde obbedire alla Paterna Voce.

Stefani Giuseppe di Marzin, anni 8

Mancante da mesi 8.

Conte Luigi del Sig. Antonio, anni 6

Soltanto a notarsi.

(Fonte: Elenco Stato Età de’Scolari sotto il maestro Gandin 1818, 1819)

1816

A Montebelluna vi sono 3 maestri, sacerdoti, e 150 alunni.

1833

Su 398 fanciulli ”atti alla scuola” solo 273 iniziano l’anno scolastico; ai primi di marzo il loro numero si riduce a 187. I figli dei contadini vengono impegnati nel lavoro dei campi.

1835

Le scuole femminili, sollecitate dalle autorità centrali, sono osteggiate da quelle comunali.

Come risposta a una Ordinanza delegatizia la Deputazione Comunale risponde che “la maggior parte della Popolazione è composta di Lavoratori della Campagna e poveri Artisti (artigiani), e gli altri abitanti assai pochi, per i quali sarebbe forse necessaria una educazione alle proprie figlie disperse per il comune, e quandanche si ritrovasse opportuno d’istituire un locale, non lascerebbero al certo girovagare le loro figlie tutto giorno per le contrade”.

(Fonte: A.M.M., Istruzione Pubblica - 1835)

1862

Si comincia ad impartire l’insegnamento elementare superiore maschile e si istituisce la direzione didattica.

1869

Montebelluna ha 7.144 abitanti, 3 scuole con 333 alunni.

Le bambine fanno il loro ingresso nella scuola.

Il tempo libero

La vita nell’800 è molto semplice. Le aspettative dei giovani sono quelle sintetizzate dal detto popolare: ch’el sie san, che l’apie un pan, ch’el sie cristian. Salute, lavoro, buona condotta religiosa; dunque il tempo libero è scarso.

1840

Singolare richiesta di alcuni giovani di giocare a calcio.

Gieri venne presentata a questo Ufficio la unita istanza diretta ad ottenere il permesso di poter tra alcuni socj tener giuoco di pallone senza brazzale sulla piazzetta dinanzi al locale di residenza di questa Comunale Amministrazione.

Sebbene conosca la scrivente, che pur niun titolo meriti la ricerca di essere approvata tanto per l’incomodo che andrebbero a soffrire gli abitanti di quelle case, che circondano la piazza, quanto i rotabili, e pedoni, che continuamente frequentano le due strade Calcinada, e del mercato, pur nullameno rassegna a codesto R. Commissariato la prodotta istanza per quelle determinazioni che giudicherà convenienti

(A.M.M., Polizia 1840)

La stalla

Il salotto dei contadini è la stalla. D’inverno, durante le lunghe veglie, è qui che si intessono i rapporti sociali.

1842

Li nominati Agnoletto Giuseppe, Sartor Domenico, Cavallin Luigi dei quali fa ricerca l’Imperial Regia Pretura sono tre giovinastri, che non possono qualificarsi di cattiva condotta ma peraltro quando uniti si mettono in giro per recarsi ai così detti “fillò” per le stalle in tempo di notte danno saggi di un carattere piuttosto ardito, praticano qualche violenza , e perciò non godono di buona fama.

La bettola

La bettola e la chiesa sono i due poli opposti attorno ai quali gravita la vita del contadino. La Chiesa è il luogo sacro dove il contadino è cristiano e cittadino (Tutte le feste civili si celebrano in chiesa con un Te Deum o una Messa).

La bettola è il luogo della libertà dove i rapporti umani, con la complicità del vino, diventano più spontanei. E’ sintomatico che il Potere Civile proibisca ai Precettati di frequentare le bettole. Precettato è chi viene privato del diritto di acceder al locali pubblici e la bettola è per il contadino il locale pubblico per eccellenza.

Per il Parroco la bettola è il luogo della perdizione; in occasione della sagra patronale è sì permesso fare quattro salti, ma il ballo è severamente controllato.

Vista la domanda odierna dell’Oste Raniero Prosdocimo si accorda al medesimo di tenere in giornata festa di ballo venale nella propria Osteria, con avvertenza che debba aver principio dopo le funzioni vespertine, e terminare col tramonto del sole. Resta poi personalmente responsabile il Raniero pel mantenimento della pubblica tranquillità e del buon ordine. (Fonte: Montebelluna nell ‘800: Feste Giochi e Divertimenti).

Sotto il governo austriaco lunga è la lista dei giochi e divertimenti proibiti.

E’ proibito, ad esempio, il gioco della mora.

Le questioni, le risse, e bene spesso i ferimenti, ed altri disordini, che succedono a cagione del clamoroso gioco così detto della Mora hanno determinata la Regia Delegazione Provinciale a prescrivere la sua proibizione, onde togliere in tal guisa ogni motivo ad ulteriori disgustosi inconvenienti.

(Circolare, 10 giugno 1824)

(Fonte: Montebelluna nell’ 800 - Feste Giochi e Divertimenti)

E’proibito cantare canzoni licenziose.

Sua Eccellenza il Cardinale Patriarca mostrò lagno a Sua Eccellenza il Signor Conte Governatore in causa d’oscena canzone che si canta nel popolo anche della campagna, la quale comincia fila fila molinara o fila fila ortolanella, perché contiene sotto gergo malizioso i più lubrici sensi . . .

(Lettera del Commissario Distrettuale al Comune, 22 giugno 1822)

(Fonte: Montebelluna nell ‘800: Feste Giochi e Divertimenti)

Quali sono le virtù più apprezzate, che fanno meritare buona fama sia presso la gente che presso l’Autorità? Quelle descritte dal parroco di Biadene, don Giovanni Zini, alla Deputazione Comunale a proposito di Antonio Boschiero di Nogarè:

. . . attivo, buon lavoratore e placido temperamento: frequenta i Santissimi Sacramenti e le Funzioni di Chiesa, né mai intesi di lui nessuna lagna di mala condotta, né per vizi, né per risse, né per cattivo merito.

(Fonte: A. Durante, Poveri Ladri ma onorati, p.172)

Molto tempo libero i ragazzi e i giovani lo dedicano ad attività che oggi definiremo “microcriminali”.

1837 Eugenio

Tocchetto di Paolo, è un giovane di non molto plausibile condotta, di cattivo carattere, ed essendo stato proclive sino da fanciullo a recare danni alle campagne gode cattiva fama.

Nell’anno 1835 egli unitamente ad altri suoi fratelli si rese talmente dannoso, e molesto, che i villici dimoranti nel basso colmello di Visnà furono costretti di destinare un custode per preservare i prodotti delle loro campagne.

Le autorità locali hanno uno strumento molto persuasivo per frenare i giovanotti più turbolenti: il servizio militare. Dura otto anni, durante i quali la comunità è libera dei soggetti indesiderati. Ma non sempre le cose funzionano . . .

1839

Domenico Possamai, pur dopo otto anni di arruolamento forzato, “non vuole dedicarsi a nessun negozio, e mancando di mezzi di sussistenza, diventa pernicioso alla società. L’unico mezzo . . . è quello di farlo nuovamente arruolare al militare come forzato trovandosi ancora in istato di poter prestare buon servizio.

1842

Pivetta Luigi detto Tirondana, a causa della sua “mala condotta” viene proposto per l’arruolamento forzato e spedito militare per otto anni.

1850

Marco Segala “reclama per guasti recati sui suoi fondi . . . dai tre figli di Bonsembiante . . . li quali spiantavano il granturco cinquantino”.

Reclama inoltre “contro li figli di certa Cagnatella che asportavano dell’uva immatura”. Chiede che siano seriamente redarguiti.

|

In temporibus illis

co’i di caminea drio ‘l sol drio a luna in zhircoi de stajon i contadin del pian i boscarioi dei mont usea dalmare de len dur de dur curan e de broche de fer Pi’ che scarpe jera corazhe par defender i pié daa neve dal paltan dae roe dai spin dai sas dai bis e dai scataron In temporibus illis che agonie interminabili libera nos Domine dal diagol col forcon e a coa de spunciot libera nos Domine dal mazhariol tut ros ch’inmatonis a ment libera nos Domine dae strighe negre che cambia ‘l bon in trist libera nos Domine da l’ars che brusa daa tenpesta che sbrega dal mal ocio dae formighe liber nos Domine dai avocati che magna carne inrabiada libera nos Domine dai dotori che magna carne maeada libera nos Domine dai cursori che ne roba e caldiere de ran libera nos Domine dal soldà che ne roba e man dei fioi libera nos Domine daa preson pa no ver robà |

In quei tempi

quando i giorni camminava dietro il sole e la luna in cerchi di stagioni i contadini del piano i boscaioli dei monti usavano dalmare di legno duro di duro cuoio e di brocche di ferro Più che scarpe erano corazze per difendere i piedi dalla neve dal fango dai rovi dagli spini dai sassi dalle biscie e dalle stoppie In quei tempi che angosce interminabili liberaci Signore dal diavolo co il forcone e la coda a punzone liberaci Signore dal mazzariolo tutto rosso che intorpidisce la mente liberaci Signore dalle streghe nere che cambiano il buono in tristo liberaci Signore dall’arsura che brucia dalla grandine cha straccia dal malocchio dalle formiche liberaci Signore dagli avvocati che mangiano carne arrabbiata liberaci Signore dai dottori che mangiano carne ammalata liberaci Signore dai cursori che ci rubano le caldiere di rame liberaci Signore dal soldato che si ruba le mani dei figli liberaci Signore dalla prigione per non aver rubato (A.D. Dalmareboots) |

Alle Deputazioni Comunali

del distretto

I furti della foglia di gelso / che succedono nelle campagne diedero / motivo a lagnanze per parte dei / possidenti. Essendo prossima l’epoca, in cui, / per l’allevamento dei bachi da / seta tali furti si averano si / raccomanda alle Deputazioni, e Capo / di Pubblica Sicurezza di mantenersi / vigili anche colpirne gli autori / perché siano denunciati alla competente Autorità Giudiziaria per la proce- / dura legale.

Montebelluna 17 aprile 1840